俗话说“3岁看小,7岁看老”,意为儿童三周岁时的心理特点、个性倾向就能看到长大后的心理与个性形象的雏形。虽说这个说法得不到验证,但是也有它的道理。

比如说,从小自卑的孩子,到了念初中的年纪,叛逆期的行为更容易表现出来;从小性格开朗的孩子,长大后性格积极乐观,抗压能力强。 可见少儿时期的培养对孩子的成长有多么重要,有家长要问了,那么我们要从多少岁开始培养孩子比较合适呢?

其实,关键不是在于越早培养孩子越好,而是在什么样的年龄,用什么样的方式去培养孩子,这才是关键。

在知乎上有个问题,很有意思:

当年被逼上兴趣班的你如今感谢父母吗?

底下很多评论,说出了多年前没能倾诉的心声。

有位网友@辰晨,是这样描述自己的经历:我从来没感谢过家人对我学习长号的努力,我恶心与长号相关的一切,它毁了我的童年。

“我从小学二年级开始学长号,一直学到初二。接触长号的原因很简单,学校想组一直管弦乐队, 但是长号缺人,所以学校将他们分配到长号。不服从分配的叫家长,家长会揍你一顿然后再让你报长号。”

被家长压迫地学习长号,每周练习四次长号,每次三小时,1 3 5 7,几乎占据了所有的课余,但是这让@辰晨越来越讨厌长号。

很多人在底下评论说,把长号换成“兵乒球”、“钢琴”、“画画”,就是自己的童年经历了。

其实父母让孩子学习这个,学习那个,都只是为了让孩子多学一样本领,将来好照顾自己。 但是父母们害怕孩子没有自制力,没办法坚持学下去,所以才强迫着孩子去学习,也因为这样,令孩子一点一滴地失去兴趣。

强迫孩子坚持,却会让他失去兴趣,甚至讨厌父母;放手让孩子成长,又担心他们坚持不住。 有些父母宁愿让孩子吃苦,让孩子讨厌自己,也不愿他长大后抬不起头。 “为了孩子好”,其实可以用更合适的方式去培养孩子。

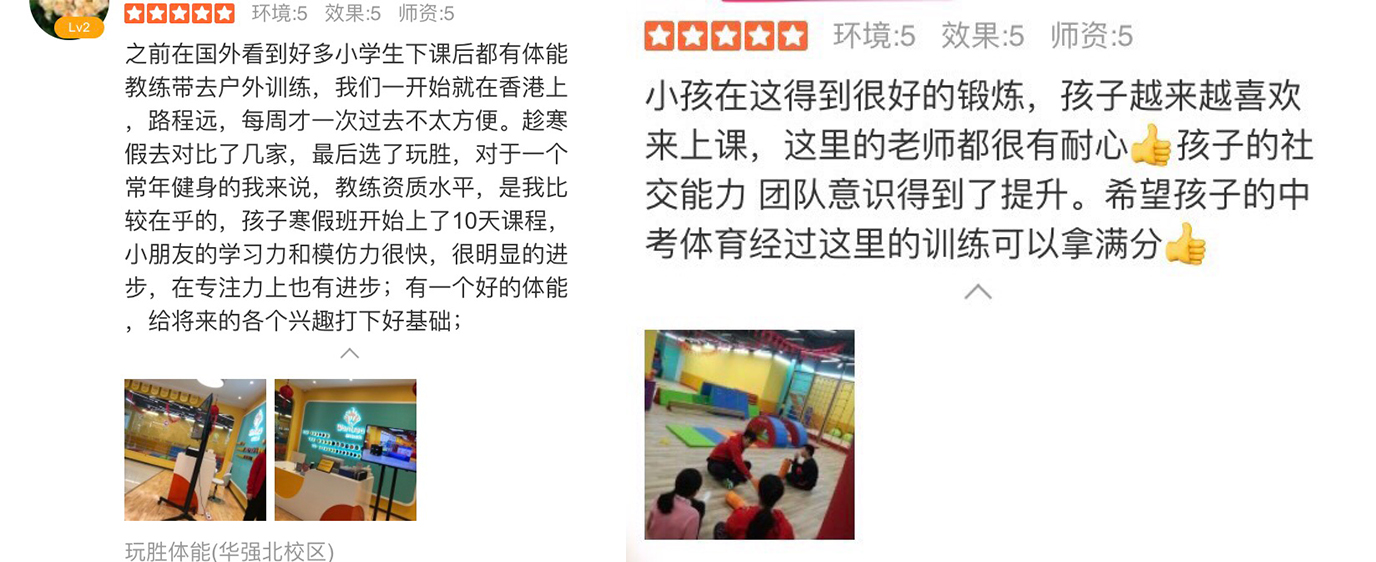

我们跟传统体能班、兴趣班不同的是,我们是针对3-15岁青少年的体能训练,重点培养孩子对运动的兴趣, 令孩子自发的爱上运动,既能增强体质,还能开发大脑提高情商。

每个训练班的学员在8~10位,这么做一是让教练和老师可以照顾到每位孩子,二是让孩子们更容易融入小团队, 不会对我们产生陌生感。 每个阶段性训练都能让孩子感受到自己的成就,不断提高自信,渐渐喜欢运动。

从小培养孩子对运动的兴趣,待孩子长大后,想培养孩子的专项运动能力,家长们就不用每天板着脸,强迫着孩子去练习了。

孩子从小培养固然很重要,但是我们别毁掉他们的童年,在培养孩子的过程中,父母的角色任务很重要,变动一下, 兴趣爱好就不会当做枯燥的训练。比如:

父母可以一起和孩子做一些简单的运动练习,某些项目孩子们可能比父母们更专业,我们不妨让孩子来当我们的小老师, 让孩子教我们去练习,不仅可以增加孩子对这项运动的兴趣,还能提高他们的成就感和自信。

多鼓励孩子,表扬成果。像钢琴班、篮球班等等,有时需要孩子枯燥地联系好几个小时的基础动作, 孩子长期在枯燥的环境中练习,难免会对兴趣减分,此时如果父母再对他来句,“为什么不坚持?”或者“你看看别人怎么样,再看看你......”,他们定会对此感到十分失落。

我们父母其实可以鼓励一下孩子,比如“妈妈看到了,你已经很努力了,你只是需要休息一会, 调整自己状态才能有继续”。相对于前面冷冰冰的指责,孩子们对于鼓励性语言会更有动力。

我们之前写过的一篇文章:

《像羽生结弦“开挂”般的孩子要怎么培养?》

文章里的主人公羽生结弦,他的童年经历跟我们前面提到的知乎网友有些相似。

羽生结弦第一次接触滑冰的时候,就喜欢上这项运动,并且还有些天赋。羽生的家长就给他报了花滑训练班,

从那开始,羽生结弦被父母逼着训练滑冰,每天放学都要练习1小时滑冰, 但是他觉得太辛苦了,太枯燥,他想跟其他孩子一样去打棒球,于是跟父母提出放弃。

父亲当时是这么跟他说的:“棒球也不会花费很多钱的,如果讨厌滑冰的话放弃也行”。然后让他自己决定。

最后羽生自己决定继续滑下去,在一则采访中,有人曾经问过羽生:如果当时父母的态度,是继续强迫你必须坚持滑冰,那你的选择会不一样吗?他说

小玩子想说的是,不管是什么样的训练、兴趣班,都离不开孩子的兴趣。倘若榨干孩子的兴趣去强迫他们,这样的做法就不是为了孩子了。